Sketsa Transformasi Tato

Oleh: Mohammad Afifuddin*

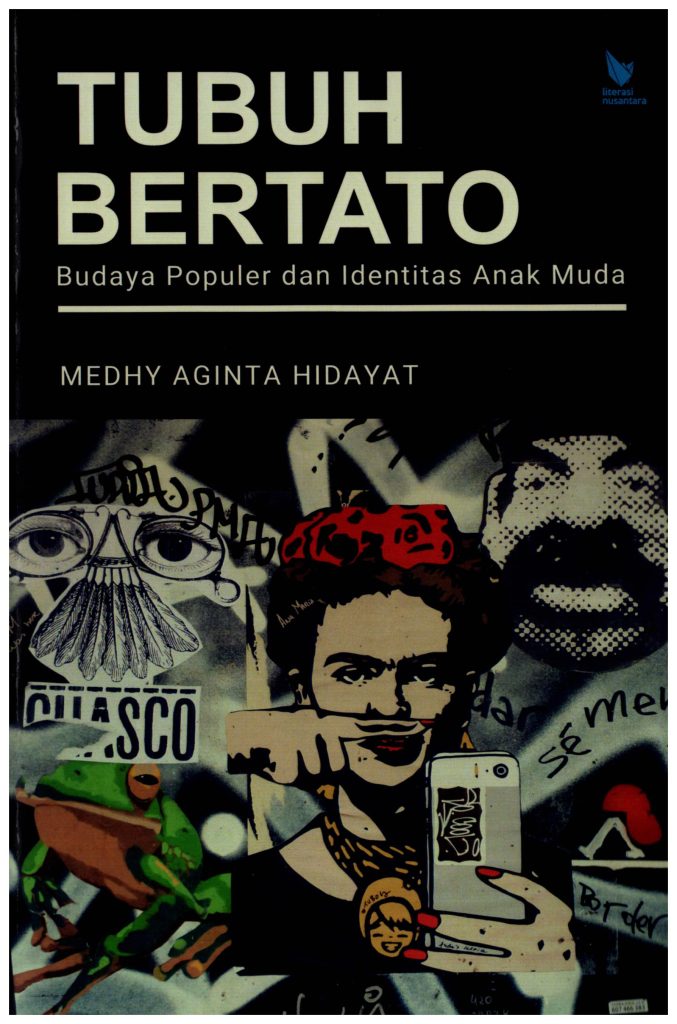

Identitas Buku

| Judul | : Tubuh Bertato: Budaya Populer dan Identitas Anak Muda |

| Penulis | : Medhy Aginta Hidayat |

| Tebal | : x + 158 halaman |

| Penerbit | : Literasi Nusantara |

| Tahun Terbit | : Cetakan I, Juli 2020 |

| ISBN | : 978-623-6508-28-2 |

Dalam sejarah Indonesia modern, tercatat beberapa kali negara melakukan intervensi terhadap tafsir kebudayaan. Di era Orde Lama, Soekarno menyusun tafsir yang monolitik terhadap musik. Salah satu yang populer adalah instruksi pelarangan terhadap peredaran musik-musik rock ‘n roll ala Elvys Presley dan The Beatles yang menurut Soekarno musik “ngak-ngik-ngok” (Afifuddin, 2014).

Di masa Orde Baru (Orba), Soeharto juga alergi terhadap beberapa ekspresi kebudayaan. Sebagaimana ditulis Aria Wiratma Yudhistira (2010) dalam buku, “Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal Tahun 1970-an”, pemerintahan yang militeristik waktu itu melarang anak-anak muda berambut gondrong karena dianggap meniru kultur Hippies di Amerika Serikat. Gaya hidup Hippies waktu itu diasosiasikan dengan paham “kiri baru.”

Selain melarang pemuda gondrong, pemerintah juga cenderung antipati terhadap tato. Seni merajah tubuh dengan menusuk atau menggores kulit tubuh dengan zat pewarna dan teknik khusus tersebut, oleh rezim Orba diasosiasikan dengan kriminalitas. Seseorang yang bertato dianggap sebagai orang jahat yang layak untuk diberantas. Ketika Soeharto merestui program “petrus” (penembakan misterius) dijalankan, yang menjadi target sasaran adalah orang-orang bertato.

Kasus “petrus” adalah praktik politisasi tubuh mereka yang bertato. Tubuh bertato dipolitisir, dijadikan alat kendali demi kepentingan negara (Hidayat, 2020). Konklusi tersebut sejalan dengan hasil riset Brita L. Miklouho-Maklai (1997) yang menyatakan, para preman atau “gali” (gabungan anak liar) kebanyakan diidentifikasi melalui tato, untuk kemudian ditembak secara misterius, lalu mayatnya ditaruh di dalam karung dan dibuang di sembarang tempat.

Kisah tato dan petrus tersebut menjadi salah satu sekuel yang diceritakan dalam buku yang ditulis Doktor Sosiologi lulusan University of Missouri, USA, ini. Secara umum melalui buku ini Medhy Aginta Hidayat berupaya memotret proses transformasi pemaknaan tato di tengah kehidupan sosial anak muda di Indonesia.

Pada awalnya tato adalah simbol kepercayaan spiritual masyarakat tradisional yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ritual keagamaan yang mereka laksanakan. Hal tersebut berkembang dalam tradisi masyarakat Mesir kuno, suku Maori di New Zealand, suku di kepulauan Solomon, Suku Nuer di Sudan maupun suku-suku di Nusantara seperti Mentawai, Dayak dan Papua.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, makna tato di Indonesia mengalami pergeseran dalam ruang kultural yang begitu dinamis. Setelah mengalami disartikulatif secara sosial-politik sebagaimana kasus “petrus” di dekade 1980-an, makna tato saat ini ditafsirkan secara lebih artikulatif oleh anak-anak muda di Indonesia. Terutama pasca ambruknya Orde Baru dan menguatnya pengaruh globalisasi yang ditandai dengan tumbuhnya kebudayaan populer di kota-kota besar di Indonesia.

Indikasinya, saat ini di televisi, You Tube, maupun laman media sosial sudah jamak kita lihat deretan tato menghiasi tubuh para artis dan selebriti di Indonesia. Pun demikian halnya dengan nama-nama pemain top dalam liga sepak bola Eropa yang merajah sekujur tubuhnya dengan tato. Bahkan, di era postmodern ini, wanita muslimah yang menggunakan jilbab pun tidak canggung untuk bertato. Ringkasnya, melalui buku ini, dosen Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura ini ingin membangun sebuah tesis: tato telah menjadi bagian gaya hidup dan identitas anak muda. Jika di awal abad pecerahan muncul kredo Cartesian yang mengatakan, “aku berpikir maka aku ada,” saat ini juga muncul istilah, “aku bertato maka aku ada” (baca: eksis).

Salah satu catatan menarik dari buku ini adalah, Medhy Aginta Hidayat tidak hanya berbicara tato an sich. Menggunakan perspektif teori kritis mahzab Frankfurt maupun postmodernisme, penulis juga ingin membahas mengenai budaya populer secara lebih luas. Mengambil lokus penelitian di Yogyakarta dengan menjadikan mahasiswa sebagai fokus risetnya, penulis menjadikan tato sebagai entry point untuk membangun diskursus mengenai perkembangan budaya populer di Indonesia. Dengan demikian pembaca akan diajak untuk menikmati khazanah pemikiran sosiologi mengenai identitas, subkultur, politik tubuh, maupun gaya hidup.

Memang, tema dan fokus kajian yang ditawarkan buku ini bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam literatur ilmu sosial di Indonesia. Akan tetapi buku ini tetap menawarkan sudut pandang tersendiri untuk memperkaya body of knowledge ilmu sosiologi, terutama cultural studies dan kajian-kajian ilmu sosial tentang tubuh. (*)

*) Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura