Membaca Sampah, Menulis Harapan: Membangun Ruang Baca sebagai Wujud Literasi Sosial dan Ekologis

Surabaya, Deras.Id – Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya Di tengah kota yang tumbuh cepat namun sering alpa berpijak, plastik terkumpul lebih cepat dari kesadaran, dan anak-anak lebih akrab dengan layar ketimbang tanah dan udara. Di sudut kecil Kelurahan Kebonsari, Jambangan, Surabaya, sekumpulan anak dan pemuda justru memilih mencipta. Bukan dari gawai, tetapi dari sampah. Bukan dari algoritma, tetapi dari tangan.

Mereka membangun rak buku dari sampah botol plastik bekas. Terlihat sederhana, namun dirasakan dampaknya. Aktivitas tersebut menumbuhkan narasi tentang lingkungan, literasi, kesadaran sosial, dan ekologi komunitas dan semuanya dimulai dari satu botol menjadi seribu cerita.

Program ini digagas oleh mahasiswa KKN SDGs Bela Negara, Kelompok 129 UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan yang bertajuk “Ecorak Literasi: Satu Botol, Seribu Cerita” tidak hanya datang membawa diktat atau selebaran, tetapi justru mengajak warga terutama anak-anak dan pemuda untuk mengubah limbah menjadi media pembelajaran dan rak buku menjadi simbol partisipasi ekologis.

Melalui pendekatan kreatif, mahasiswa memperkenalkan konsep ecobrick, yakni memadatkan limbah plastik ke dalam botol bekas sebagai bahan bangunan alternatif. Di tangan anak-anak Kebonsari, ecobrick bukan hanya alat daur ulang, tapi menjadi fondasi nyata bagi rak buku yang akan mengisi ruang literasi komunitas.

Di sinilah pentingnya aksi kecil yang bermakna. Tidak hanya mendaur ulang plastik, tetapi juga mendaur ulang cara masyarakat memandang belajar dan bertumbuh. Anak-anak diajak tidak hanya membaca buku, tetapi juga “membaca” lingkungan mereka sendiri. Karang taruna tak sekadar diajak hadir, tapi turut menjadi fasilitator perubahan.

Ekologi Komunal: Dari Sampah Menjadi Simbol Perubahan. Terlebih Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Limbah-limbah itu sebagian besar tidak terkelola, dan berakhir di sungai, laut, atau dibakar begitu saja. Namun, di Kebonsari, sampah justru dijadikan titik balik bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga relasi sosial antarwarga.

Program ini menjadi bentuk nyata dari ekopedagogi: pendidikan berbasis lingkungan yang tidak hanya mengajarkan cinta pada bumi, tapi juga mengasah kepekaan sosial dan kemampuan kolektif untuk bertindak. Peran mahasiswa dalam konteks ini bukan sekadar relawan atau pelaksana program. Mereka hadir sebagai jembatan antara akademik dan praktik, antara pengetahuan dan kebutuhan riil masyarakat. Kehadiran mereka membuktikan bahwa pengabdian bukan soal memberi, melainkan menemani, mendengarkan, dan bersama-sama merangkai perubahan.

Gerakan “Ecorak Literasi” justru lahir dari bawah. Dari warga yang terbuka, dari mahasiswa yang hadir, dan dari anak-anak yang diajak untuk menjadi pelaku. Maka, pemerintah semestinya tak hanya memantau, tapi ikut menopang dalam bentuk dukungan material, regulasi, maupun insentif program berkelanjutan.

Satu hal lainnya yang mencuat dari kegiatan ini adalah kenyataan pahit: bahwa inisiatif warga dan mahasiswa sering kali lebih tulus dan berdampak ketimbang kebijakan pemerintah yang penuh seremoni namun absen dalam perawatan dan kesinambungan. Di banyak tempat, anggaran triliunan digelontorkan untuk program literasi dan lingkungan, tapi hasilnya tak lebih dari spanduk usang dan rak buku kosong jika tak hilang bersama tanda tangan pejabat yang korup.

Ketika anak-anak dan pemuda bisa menyusun rak dari sampah, banyak pejabat justru menyusun proposal fiktif dari niat yang busuk. Dana pendidikan digelapkan, anggaran lingkungan dikorup, dan hasilnya: ruang baca tetap kosong, udara tetap kotor.

Di Kebonsari, sampah diolah menjadi harapan. Di meja kekuasaan, harapan justru sering diolah menjadi sampah. Maka pertanyaannya bukan sekadar “apa yang sudah dilakukan masyarakat?”, tapi “apa yang masih bisa dipercayai dari mereka yang diberi mandat?”

Jika rak dari ecobrick bisa bertahan lebih lama dari integritas seorang pejabat, mungkin sudah saatnya kita bertanya ulang: siapa sebenarnya yang layak disebut agen perubahan?

Kini rak buku itu berdiri di bilik baca RW 02 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Ia tak tinggi, tak mahal, tapi menyimpan cerita yang bermakna. Cerita tentang limbah yang diselamatkan, tentang anak-anak yang diajak bermimpi, dan tentang komunitas yang bangkit dari keterbatasan.Karena di tangan yang tepat, bahkan plastik bisa memiliki makna. Dan di lingkungan yang bersedia bergerak, harapan bisa ditulis dari sampah yang pernah dibuang.

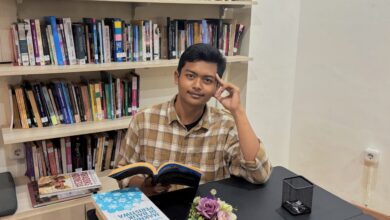

Penulis: Muhammad Rafly, dan Divisi (A) Kelompok 129 KKN SDGs Bela Negara Tahun 2025, Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur. l Editor: AgusW