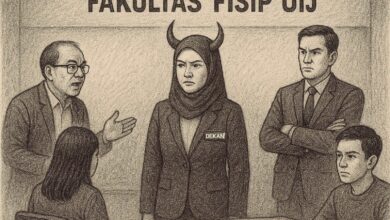

Ketika Rakyat Bicara, Elite Berdiam: Menelisik Akar Ricuhnya Tuntutan Publik

Jakarta, Deras.Id – Kondisi “ricuhnya” tuntutan masyarakat Indonesia belakangan ini bukan sekadar ledakan spontan, melainkan cermin dari dinamika politik yang rumit. Di mana ketimpangan, kebijakan kontroversial, dan keterasingan antara masyarakat dan penguasa saling membentur. Gelombang protes besar dalam tahun 2025, dari aksi di Pati hingga ribuan massa di Jakarta, menandakan bahwa aspirasi publik telah sampai pada titik jenuh. Dalam konteks politik, fenomena ini patut dilihat sebagai alarm. Ada masalah struktural mendalam yang perlu ditangani segera agar demokrasi tetap berfungsi.

Aksi-aksi demonstrasi besar yang terjadi di berbagai kota bukan lagi sekadar ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan tertentu, tetapi telah berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap gagal mewakili suara rakyat. Dalam konteks inilah, tuntutan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi isu sentral yang terus bergema, baik di jalanan maupun di media sosial.

Gelombang protes ini bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menjadi salah satu pemicunya. Survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 menunjukkan, kepercayaan publik terhadap DPR hanya berada pada kisaran 65%. Angka ini menggambarkan jurang kepercayaan yang semakin melebar antara rakyat dan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi mereka.

Kemarahan publik mencapai puncaknya ketika DPR dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan lebih sibuk mengurus kepentingan politik internal. Polemik terkait tunjangan fantastis anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan menjadi titik pemicu. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rasa keadilan publik. Tak heran jika demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan tertentu kemudian berubah menjadi seruan masif untuk membubarkan DPR.

Di media sosial, tagar #BubarkanDPR dan #RakyatMelawan menduduki tren teratas selama berhari-hari, memantik gelombang solidaritas lintas kelompok dan generasi. Bagi sebagian besar masyarakat, tuntutan ini bukan sekadar persoalan mengganti orang, tetapi mendesak perubahan sistem politik yang selama ini dianggap dikuasai oligarki. Mereka melihat DPR sebagai simbol kegagalan demokrasi representatif, di mana kekuasaan justru terkonsentrasi pada elite politik dan jauh dari aspirasi publik.

Puncak aksi perlawanan masyarakat terlihat dalam gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025, di mana ribuan massa memadati depan Kompleks Parlemen Senayan. Bentrokan sempat terjadi ketika aparat mencoba membubarkan massa menggunakan gas air mata dan water cannon. Namun, semakin keras represi yang dilakukan, semakin kuat pula solidaritas rakyat untuk melanjutkan aksi. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma demokrasi, dari sistem perwakilan menuju tuntutan demokrasi partisipatif, di mana rakyat ingin lebih terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan.

Konteks ini sejalan dengan analisis pada judul diatas dimana ricuhnya tuntutan publik adalah akibat krisis legitimasi politik. Ketika lembaga legislatif gagal menjalankan fungsinya, wajar jika kepercayaan publik runtuh dan aksi perlawanan muncul. Tuntutan pembubaran DPR menjadi simbol dari keinginan rakyat untuk melakukan reset politik, membangun ulang sistem pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Namun di sisi lain, langkah pembubaran DPR bukanlah keputusan ringan. Secara konstitusional, proses ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hak prerogatif Presiden dan melibatkan Mahkamah Konstitusi serta MPR. Tanpa perhitungan matang, pembubaran DPR justru berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketidakpastian ekonomi. Di sinilah pemerintah dan elite politik harus mengambil pelajaran “arus perlawanan masyarakat bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan serius” bahwa demokrasi perlu diperbaiki agar tetap relevan dengan kebutuhan rakyat.Jika pemerintah terus menutup mata terhadap keresahan publik, situasi ricuh ini berpotensi berubah menjadi krisis sosial-politik yang lebih besar. Namun, jika tuntutan rakyat diakomodasi melalui reformasi kelembagaan, dialog terbuka, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, maka momentum ini justru bisa menjadi titik balik untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Pembubaran DPR hanya simbol, tetapi pesan yang dibawa rakyat jelas “mereka menuntut representasi politik yang sejati, bukan sekadar kursi dan privilese elit”.

Penulis: Agus Wedi, S.Sos., M.A

Editor: Gufron