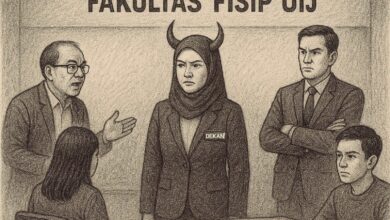

Eksploitasi Anggota dalam Organisasi Mahasiswa: Satir untuk Wadah Berkembang yang Menyimpang

Surabaya, Deras.Id – Organisasi mahasiswa sejatinya lahir sebagai ruang belajar kolektif, tempat bagi mahasiswa untuk berkembang mengasah kepemimpinan, solidaritas, dan kesadaran kritis. Di atas kertas, ia adalah wadah berkembang yang membekali generasi muda dengan bekal moral dan intelektual. Namun realitas di lapangan sering berbanding terbalik. Di balik jargon “wadah perjuangan” dan “ruang pengembangan”, ada praktik eksploitatif yang berlangsung halus namun sistematis. Anggota, alih-alih diberdayakan, justru sering menjadi objek yang diperas tenaganya.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kewajiban kaderisasi tanpa henti. Alih-alih memerdekakan anggota untuk tumbuh lebih baik, organisasi kerap menjerat mereka dengan agenda-agenda yang tak jarang repetitif dan menguras energi. Istilah “kaderisasi” seolah menjadi justifikasi untuk menuntut loyalitas penuh, meski berujung pada kelelahan fisik maupun mental. Anggota baru kerap dibebani pekerjaan teknis yang tak kunjung selesai, rapat berjam-jam tanpa arah jelas, hingga patungan biaya yang tidak jarang lebih terasa sebagai pungutan wajib. Narasi “pengabdian” menjadi tameng yang ampuh untuk menutup mata dari praktik timpang ini.

Namun eksploitasi tidak berhenti di beban kerja, waktu, dan tenaga. Ada bentuk lain yang lebih subtil namun jauh lebih serius, yakni eksploitasi politik. Di sejumlah organisasi eksternal, anggota diarahkan, bahkan dipaksa, untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM atau BLM. Tujuannya bukan sekadar melatih kepemimpinan, melainkan memperluas pengaruh organisasi di lingkar kekuasaan kampus. Anggota yang mestinya diberi ruang memilih jalannya sendiri justru dijadikan pion di papan catur kekuasaan. Tidak jarang, posisi strategis mahasiswa di birokrasi kampus hanyalah perpanjangan tangan organisasi induk di luar. Lalu, di mana letak “pembelajaran” jika politik kampus hanyalah replika eksploitasi politik nasional dalam skala mini?

Eksploitasi politik juga tampak dalam kewajiban lain yang tak kalah berat: menjadi mesin suara. Anggota dituntut hadir di forum-forum pemilihan, mendukung calon tertentu, bahkan ketika hati nurani menolak. Sebuah loyalitas paksa yang dibalut dengan kalimat manis: “demi kebesaran dan kemajuan organisasi.” Lucunya, organisasi yang mengaku memperjuangkan demokrasi justru sering mengabaikan demokrasi internal. Hak suara anggota seakan hilang, berganti dengan instruksi dari atasan. Demokrasi kampus pun tereduksi menjadi sekadar strategi perebutan kursi, sementara idealisme mahasiswa tenggelam dalam arus pragmatisme. Fenomena ini menegaskan bagaimana instrumentalitas merasuk dalam dinamika organisasi mahasiswa, anggota hanya dianggap sebagai sarana untuk suara, tenaga, dan legitimasi, bukan sebagai tujuan yang mesti dimanusiakan.

Lebih jauh lagi, organisasi eksternal kerap menyeret anggotanya pada agenda politik di luar kampus. Mahasiswa yang mestinya fokus pada studi dan pengembangan diri malah diarahkan untuk menjadi “pasukan lapangan” bagi kepentingan elit tertentu. Demonstrasi yang seharusnya lahir dari kesadaran kritis bersama sering berubah menjadi sekadar formalitas: hadir, teriak slogan, pulang, lalu merasa sudah berjuang. Padahal, siapa yang benar-benar diuntungkan dari semua itu? Anggota hanya menjadi kerikil kecil dalam jalan panjang ambisi organisasi, sementara janji “pembelajaran” makin terasa sebagai ilusi. Organisasi yang harusnya menjadi wadah tumbuh justru menjadikan anggotanya sekadar instrumen, tidak lebih dari sekrup kecil dalam mesin yang berisik tapi kosong.

Kita patut reflektif dalam memilah-milih sebuah organisasi yang akan diikuti: apakah organisasi tersebut masih benar-benar menjadi ruang berkembang, atau sekadar mesin eksploitasi berkedok perjuangan? Jika kaderisasi hanya melahirkan anggota lelah, jika loyalitas berarti mengorbankan rasionalitas, dan jika perjuangan ditukar dengan kepatuhan buta, maka organisasi tidak lagi menjadi wadah pendidikan, melainkan tempat reproduksi relasi kuasa yang timpang.

Satirnya, banyak mahasiswa menyadari ini, namun tetap diam. Mereka menertawakan realitas sambil menanggungnya. Mereka tahu telah dieksploitasi, tapi tetap bertahan karena khawatir kehilangan label “aktivis”. Sebuah ironi, organisasi yang seharusnya melahirkan manusia merdeka justru menumbuhkan mentalitas pasrah. Pertanyaan paling getir pun muncul: apakah ini perjuangan, atau sekadar pengulangan pola lama yang di eksploitasi dalam wajah baru?

Biruku tak akan pudar. Kuningku tak akan luntur.

Pergerakanku akan selalu tumbuh. Bergerak, bersinar, dan berkelanjutan.

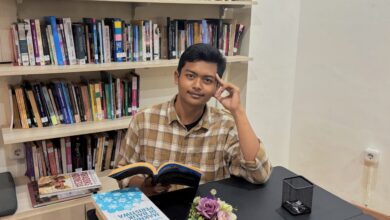

Penulis: Muhammad Rafly, Penulis Buku “Anaway”, Pegiat Sastra, Pemerhati Hukum, Ketua Rayon Hukum PMII Bela Negara UPN “Veteran” Jawa Timur

Editor: AgusW